潮汕作家如何回望原乡?林培源推出“指南”书写小镇生活

- 2020年07月30日

- 作者:黄楚旋

- 来源:南方+

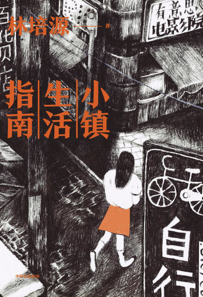

近日,青年作家林培源的短篇小说集《小镇生活指南》出版,为读者带来10篇精心创制的小说,讲述潮汕村镇中的小人物的生活故事。

7月26日,林培源与同为潮汕写作者的嘉宾陈润庭在汕头合胜书店展开对谈,为爱好文学、创作的听众带来一场围绕潮汕乡土、故乡书写主题的分享。

琐碎日常中的“小镇经验”

林培源介绍,这部小说刻画了多个颇具特色的小人物:养蜂人、裁缝匠、制棺人、庙祝、神婆、盗贼、越南新娘、卖菜老妇、单亲妈妈、失孤父母等。在生活的静流之下,这些琐碎、普通的人物之中,却暗涌着细腻又难以阐释的内心风暴。

如在《奥黛》中,阿雄娶了越南新娘,新娘却不堪忍受他的赌博恶习而逃跑;《青梅》里,“我”母亲的好友蓝姨为了子女,大包小包地提着家乡物产奔赴深圳,却不招女婿待见;《姚美丽》则刻画了早年在福建闯荡,连父亲去世都不知道的女性姚美丽回乡后的生活故事……

“这里有在日常生活中浮沉的年轻男女,有衰老无力的中年男性,新的、旧的,或多或少都有我生活的小镇印记。”林培源自述,“小镇经验”始终是他写作最内在的基石,创作一部潮汕故事集也一直是他的梦想。

为这部小说集贴上“潮汕故事”的标签,林培源是忐忑的——虚构的清平街的生活,能代表整个潮汕地区吗?但他相信,文学创作是一个“矛盾的过程”,既有普遍性,又有独特性,如果能写出“人类普遍的精神状态”,就能引起遥远时空另一端读者的共鸣。

林培源在潮汕地区一个叫“盐鸿”的小镇上长大。自小酷爱读书、写作的他,曾两次获得全国新概念作文大赛一等奖,后又凭借第四届“紫金·人民文学之星”短篇小说佳作奖在纯文学领域初露头角。

与同期出道的青春文学作家不同的是,林培源受文学社指导老师的启发,没有继续书写那些遥不可及、虚无缥缈的“青春之痛”,而选择聚焦“小镇系列”与“实验系列”,有意识地书写生于斯长于斯的潮汕乡镇的故事,从一名畅销书作家回归为“纯文学新人”。

“书写自己熟悉的人和事时,作者可以尽可能地辨别、抛弃对人物既有的印象,从人物的内心、视角出发,呈现其选择、行为、语言、心理状态,作品才能打动人心。”此后,他在《花城》《作品》《青年文学》《香港作家》等文学刊物发表小说多篇,著有《神童与录音机》《钻石与灰烬》《第三条河岸》等多部短篇小说集。

在著名作家、茅盾文学奖得主格非看来,林培源所擅长的叙事方法,是从纷乱而琐碎的日常生活中,萃取出某种别致的观念和意识场景,然后在经验层面再将它具体化。

文学是盛放“世道人心”的容器

林培源还是一名“学者型作家”,他曾以访问学者身份在美国杜克大学访学一年,近日,他刚刚通过清华大学文学博士学位论文答辩。

从地理意义上,林培源离故乡越来越远,远赴美国访学更是让他与中国产生了“时间差”,这反而为他提供了另一种视角,去观察自己曾经生活的地方。

同时,由于疫情而滞留在家的经历,又让他有充足的机会回望故乡,将自己因多年在外求学而失落的东西一点点捡回来,例如听到某个多年前风光的亲戚如今的生活,“就像播放了很多次的电视连续剧终于有了结尾”。

林培源分享,在思考小镇上的人们和自己的生活有着怎样的不同的过程中,他在某种程度上“重新建立了自己跟故乡的关系”。

陈润庭(左)与林培源(右)展开对谈

许多人对潮汕的印象可能更多地停留在“美食”“古城”等文化符号上,因此,林培源希望将潮汕的地域特色、风俗人情有机地融入小说写作中,为读者讲述他个人经验中的“潮汕”。在小说里,他保留个别潮汕方言用词,将其精心剪裁、修饰,植入叙事之中,使之成为这部“潮汕故事集”最鲜明的标识之一。

同时,他格外注意将“小说”与“故事”区分开来,坚持小说有内在的文体要求——叙述视角的运用、人称的选择、氛围的营造,以及细节的刻画等等,让平凡的小人物也处在一种“巨大的矛盾”之中。

如《他杀死了鲤鱼》讲述了年迈衰老的守庙人平淡又无力的生活,林培源选择将守庙人年轻时经历的一场冲突穿插其中,以加强故事的历史感和社会纵深感。

陈润庭评价,他既能感受到作者对角色的某种“残忍”,又能在人物内心矛盾挣扎的刻画中,看到作家的悲悯。在小说中,部分主角可能通过外在的力量暂时性地缓解了痛苦或焦虑,但读完作品后,人物最终的命运与结局,仍有待读者自行加以理解和想象。

因此,书名中的“指南”二字反而寄寓了几分“开玩笑”的意味。林培源坦言,书中的故事大部分都没有很明晰的结局,他希望读者能结合自己内心深处的真实体验,从书中收获独有的“阅读感受”,这正是文学、作者与读者之间的微妙关系。

随着生活经验的增长,林培源也愈发注重从生活、从人与社会的关系、从内心与外部世界的关系之中,去观照当下的世界、理解自身与他人的细腻情感,从而不断更新对文学的认知与态度。“文学是用来盛放‘世道人心’的容器。”林培源说。

【记者】黄楚旋

【图片】主办方供图

【视频/剪辑】黄楚旋

【统筹】郭珊